पढ़ने वाले की आँख निकल कर पेपर पर गिर पड़ती है: पीयूष राज

‘वह भी कोई देश है महाराज’ की समीक्षा लिखते हुए स्तंभकार, पटकथा लेखक और अभिनेता मयंक तिवारी कहते हैं कि अनिल यादव का लिखते रहना हिंदी में एक नयी जान फूंक सकता है. बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी का भी यही मानना है. ज्ञानरंजन तो लगभग फतवे के अंदाज में कहते हैं कि अनिल किसी बने-बनाये पथ के अनुगामी नहीं हैं और उनका मन इस किताब (वह भी कोई देश है महाराज) को तरह-तरह से प्रचारित करवाना-करना चाहते हैं. यह किताब सचमुच में हिंदी की पैठ को गैर-हिंदी और साहित्येत्तर इलाकों में करवाती है. इसके क्या कारण हो सकते हैं? पीयूष राज ने सुरेन्द्र चौधरी के बहाने सच ही कहा है कि ‘इस किताब में व्यक्त यथार्थ बिल्कुल भिन्न तरह का है , जो सत्ता और जनता के अंतर्विरोध के साथ-साथ जनता के आपसी अंतर्विरोधों की प्रस्तुति करता है . प्रख्यात आलोचक सुरेन्द्र चौधरी के शब्दों में यह ‘समकालीन यथार्थवाद’ है ‘ यह पुस्तक सत्य और असत्य, पक्ष और विपक्ष जैसे पहले से अवस्थित रूढ़ प्रारूपों के कहीं बीच रास्ते बनाती हुयी निकल जाती है.

सूचना है कि अनिल यादव इन दिनों एक उपन्यास लिखने में व्यस्त हैं, तिरछिस्पेल्लिंग की तरफ से उन्हें शुभकामनायें, और पाठकों के अधीर होने से पहले पूरा करने की गुजारिश भी है.

मधुमक्खियों के डंक झर तो नहीं जाते

(‘वह भी कोई देश है महाराज’ की समीक्षा )

By पीयूष राज

क्या आप साहित्यिक विमर्शों से चट चुके हैं ? वैचारिक आग्रहों के बोझ से लदे चमत्कारपूर्ण वाक्य-विन्यासों से आपका सिर दर्द हो रहा है? और हर रोज बाज़ार आ रही नई-नई किताबों की तूफान में भी आपका दम घुट रहा है ? ऐसी स्थिति में अनिल यादव की किताब ‘वह भी कोई देश है महाराज’ ऑक्सीजन की सिलेंडर की तरह तुरंत राहत प्रदान करेगी . ऐसा इसलिए नहीं कि यह पुस्तक किसी पुरानी साहित्यिक जमीन को तोड़ती है और कुछ असाधारण रच देने का भाव लिए हुए है . बल्कि यह साधारणत्व के सौन्दर्य का पुनः सृजन है . इस किताब का अनूठापन इसी में छिपा है . लेखक के कथनानुसार यह यात्रा-वृतांत है (अगर इस तथ्य को उजागर नहीं किया जाए तो यह पुस्तक किसी लम्बी कहानी या उपन्यास की तरह है) और पूर्वोत्तर भारत पर केंद्रित है . यह यात्रा लेखक ने पुस्तक रचना के क़रीब दस साल पूर्व छः महीने की अवधि में की थी .पुस्तक पढ़कर ही यह समझा जा सकता है कि छः महीने के अनुभवों को समेटने में दस वर्ष का अन्तराल क्यों है . मुक्तिबोध के शब्दों में कहा जाए तो यह अन्तराल ‘संवेदनात्मक ज्ञान’ के ‘ज्ञानात्मक संवेदना’ में परिणत होने में लगा अन्तराल है .यह पुस्तक भावों के ठोस और पके रूप का सुन्दर उदाहरण है . इसके बिना यह पुस्तक पूर्वोत्तर की कोई सामान्य सी यात्रा-वृत्तान्त होती, बिल्कुल आज कल अखबारों और पत्रिकाओं में छपने वाले यात्रा-वृत्तांतों की तरह जो रूमानियत भरी अखबारी रिपोर्टिंग से अधिक नहीं होती . अपने देखे-सुने और अनुभव किये भावों अर्थात् ‘संवेदनात्मक ज्ञान’ को रचनात्मक रूप देना एक कठिन कार्य होता है और पुस्तक के लेखक ने दस वर्षों में इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. लेखक की पूर्वोत्तर यात्रा का सीधा उद्देश्य वहाँ की रिपोर्टिंग करके अपने पत्रकार कैरियर की बेरोजगारी समाप्त करना था. लेकिन बहुधा ऐसा होता है कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर आपने जो सोच रखा था या किसी खास भौतिक परिस्थिति के बारे में आपकी जो बनी बनायी धारणा थी , आप उससे भिन्न परिस्थितियों का सामना करते हैं . संचित और शास्त्रीय सत्य से ‘आँखिन देखी’ सत्य के कारण उत्पन्न ज्ञान-भंग एक रचनात्मक तटस्थता का निर्माण करती है . इसके कारण अवलोकन का प्रस्थान बिंदु पूर्व निर्मित चेतना, विचार या विचारधारा की जगह भौतिक परिस्थिति हो जाती है. पूर्वोत्तर की यात्रा में लेखक के साथ भी यही रचनात्मक प्रक्रिया घटित हुई . इस पुस्तक में पूर्वोत्तर का इतिहास, संस्कृति, राजनीति, भूगोल, पर्यावरण सब कुछ समाहित है लेकिन ये किसी विषय की तरह अपने उपस्थित होने का आभास तक नहीं देते. पुस्तक को पढ़ते समय आपने कब लेखक के साथ-साथ राजनीति से इतिहास और इतिहास से लोककथाओं , मिथकों से गुजरते हुए पूरे पूर्वोत्तर भौगोलिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक यात्रा कर ली , इसका भान भी नहीं होता. किसी त्रिविमीय फिल्म (थ्री डी मूवी) की तरह यहाँ पाठक भी यात्रा का सहभागी महसूस करता है .

दरअसल यह पुस्तक का बहुकोणीय चित्रों की एक श्रृंखला का निर्माण करती है. हर चित्र अपने आप में संपूर्ण भी है और इसमें क्रमबद्धता भी है. उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों और जगहों के वर्णन में उनकी अपनी अलग पहचान भी है और एक अंतः संचरित एकता भी . यह पहचान और एकता पूर्वोत्तर के अपने विशिष्ट अंतर्विरोधों के कारण हैं . सामान्यतः यह माना जाता है कि पूर्वोत्तर के राज्यों का भारतीय शासन व्यवस्था से मुख्य अंतर्विरोध है . ‘पेट्रोल , डीजल , गैस , कोयला ,चाय देने वाले पूर्वोत्तर को हमारी सरकार बदले में वर्दीधारी फौजों की टुकड़ियाँ भेजती रही हैं’. इस तथ्य से किसी को इंकार नहीं है , परन्तु पूर्वोत्तर भारत का यह एक मात्र सत्य या अंतर्विरोध नहीं है . वहाँ की जनजातियों के आपसी अंतर्विरोध और भी गहरे हैं . एक जगह जो समुदाय शोषित-पीड़ित दिखता है दूसरी जगह वही शोषक भी है . इस यथार्थ की खूबसूरत प्रस्तुति लेखक की रचनात्मक तटस्थता के कारण संभव हो पाई है. यह यथार्थवाद बिल्कुल भिन्न तरह का यथार्थवाद है , जो सत्ता और जनता के अंतर्विरोध के साथ-साथ जनता के आपसी अंतर्विरोधों की प्रस्तुति करता है .प्रख्यात आलोचक सुरेन्द्र चौधरी के शब्दों में यह ‘समकालीन यथार्थवाद’ है . इस तरह के यथार्थ को रचनात्मक रूप देना लेखकीय तटस्थता से ही संभव है . विचारजन्य आत्मीयता की जगह परिस्थितिजन्य आत्मीयता से लेखक ने पूरे पूर्वोत्तर के दर्द को इतिहास, संस्कृति और भूगोल के माध्यम से पाठक के सामने मूर्त रूप दिया है . पूर्वोत्तर की बदलती संस्कृति ,नए-पुराने , भीतरी-बाहरी इस सब द्वंद्वों को पाठक भी महसूस करता है .इस प्रक्रिया में रस के सभी स्थायी भाव पाठक के ह्रदय में उद्बुद्ध होते हैं . उत्साह , क्रोध, जुगुप्सा , रति , विस्मय ,भय ,शोक , शांत जैसी भावनाओं का निरंतर गतिशील प्रवाह पाठक के भीतर चलायमान रहता है . ऐसा वर्णन के लिए आत्मीय भाषा के प्रयोग से ही संभव हो सका है . एक पौराणिक कथावाचक या सूत्रधार की तरह लेखक आपके सामने प्रकट होता है और कथा का पात्र होते हुए भी परिदृश्य से गायब हो जाता है . शब्दों के माध्यम से लेखक पाठक का सीधा साक्षात्कार पूर्वोत्तर से करता है . पाठक को ऐसा भान होता है कि लेखक नहीं बल्कि वह स्वयं यात्रा पर है .

इस पुस्तक की एक अन्य खासियत यह है कि बहुत दिनों बाद सामान्य बातचीत की भाषा की शक्ति का उपयोग साहित्यिक भाषा में किया गया है . उदाहरण के लिए ब्रहम्पुत्र मेल बाहरी आवरण के वर्णन को पढ़ने से उत्पन्न जुगुप्सा के बाद शायद ही आप उस ट्रेन से यात्रा करना पसंद करें –‘अँधेरे डिब्बों की टूटी खिड़कियों पर उल्टियों से बनी धारियाँ झिलमिला रही थीं जो सूख कर पपड़ी हो गईं थीं.’ लेखक द्वारा गौ मांस खाने का वर्णन भी अद्भुत है .यहाँ परम्परा-संस्कार टूटने की भावना को संवेदनपूर्ण शब्द प्रदान किया गया है . मनुष्य-मनुष्य के द्वंद्व को ही नहीं बल्कि प्रकृति और मनुष्य के द्वंद्व को भी लेखक ने उसी आत्मीयता से शब्द दिए हैं . माजुली, नामदाफ, चेरापूंजी और लोकटक को बिगाड़ने, बचाने और संवारने की कवायद की निरर्थकता को यह पुस्तक बहुत ही सामान्य भाषा में बयान करती है .इस पुस्तक की भाषा के बारे में अगर एक पंक्ति में कुछ कहना हो तो इसी पुस्तक का एक वाक्य सटीक है कि ‘पढ़ने वाले की आंख निकल कर पेपर पर गिर पड़ती है.’

यह पुस्तक राजनीति, इतिहास, वर्तमान ,भूगोल, परम्परा, संस्कृति , मिथक, लोकगाथा आदि का साहित्यिक अन्तर्गुम्फन है .पुस्तक पढ़ते समय आप कब कहाँ हैं , निश्चय नहीं कर पाएँगे . ‘सजल वैशाख’ के विस्मय से शुरू हुई यात्रा ‘रबर के बागानों की मधुमक्खियों के डंकों’ के विस्मय पर समाप्त होती है , परन्तु विस्मय का अंत नहीं होता क्योंकि पूर्वोत्तर के बारे में हमारे संचित ज्ञान भंडार को यह पुस्तक विस्मृत कर देती है . इसके बाद पाठक सिर्फ यही कह सकता है –‘मारिए वह भी कोई देश है महाराज !’

पीयूष राज भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के युवा शोधार्थी हैं, छात्र राजनीति से गहरे रूप से जुड़े हैं और छात्रसंघ के पदाधिकारी रह चुके हैं. उनसे , मोबाइल नंबर -09868030533 , ईमेल आईडी – piyushraj2007@ग्मैल.com पर संपर्क सम्भव है.

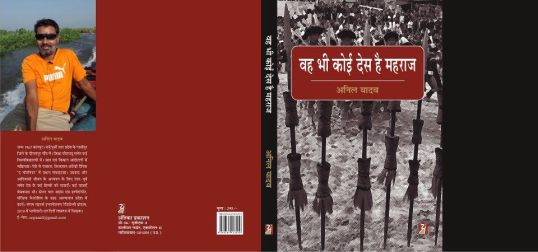

पुस्तक परिचय – वह भी कोई देश है महाराज , लेखक- अनिल यादव , अंतिका प्रकाशन , गाजियाबाद , मूल्य-सजिल्द संस्करण 295/-

मारिए वह भी कोई देश है महाराज !’